Добро пожаловать,

|

|

|

|

|

|

Поиск Поиск

|

Описание: В Delphi 7 отсутствует компонент NMUDP, поэтому я написал компонент UDPSwich и выкладываю его исходник здесь. Компонент работает с протоколом UDP и отличается от NMUDP событием OnDataRecevied, отсутствием свойства ReportLevel и новым свойством ActiveServer. Я надеюсь Вы разберетесь с ним.

|

|

|

Прежде всего, микроконтроллер это процессор со всеми его "атрибутами", плюс встроенная, энергонезависимая память (программ и данных), что позволяет отказаться от внешней памяти программ и поместить программу в его энергонезависимую память.

Это позволяет создавать очень простые (в схемотехническом отношении) и компактные устройства, выполняющие, тем не менее, достаточно сложные функции. Иногда даже диву даешься: эта маленькая "штучка" заменяет целую "груду старого железа" Любой микроконтроллер, по своим возможностям, конечно же, уступает процессору компьютера, но тем не менее, существует весьма обширный класс устройств, которые преимущественно реализуются именно на микроконтроллерах. И в самом деле, компьютер в карман не положишь и от батареек его не запитаешь. Поэтому, во многих случаях, микроконтроллерам просто нет альтернативы. "Сердцем" микроконтроллера является арифметико - логическое устройство (АЛУ).

Проще всего его представить в виде банального калькулятора, кнопками которого управляет программа, написанная на языке ассемблер (то есть, программист). Если вдуматься, то ничего особо сложного, в механизме управления такого рода калькулятором, нет. И в самом деле, если нужно, например, сложить числа А и В, то в тексте программы сначала задаются константы А и В, а затем дается команда "сложить". Программисту вовсе не обязательно знать, что происходит с нулями и единицами (разве только только для общего развития), ведь калькулятор он на то и калькулятор, чтобы избавить пользователя от "возни" с машинными кодами и прочими "неудобоваримостями".

Когда Вы работаете с компьютером, Вам и не нужно детально знать, что происходит в дебрях операционной системы.

Если Вы туда "полезете", то "с ума сойдете", а микроконтроллер, по своей сути, есть тот же самый компьютер, но только простой. Программисту только нужно детально знать, каким именно образом "приказать железяке" сделать то, что необходимо для достижения задуманного. Микроконтроллер можно представить себе как некий универсальный "набор" многофункциональных модулей (блоков), "рычаги управления" которыми находятся в руках программиста. Этих "рычагов" достаточно большое количество, и естественно, их нужно освоить и точно знать, что именно произойдет, если "дернуть" (дать команду на языке ассемблер) за тот или иной "рычаг". Вот здесь-то уже нужно знать, как "отче наше", каждую деталь и не жалеть на это "узнавание" времени. Только таким образом пустую "болванку" (незапрограммированый ПИК) можно "заставить"

выполнять какие-то "осмысленные" действия, результат большей части которых можно проверить в симуляторе MPLAB (об этом - позднее), даже не записывая программу в ПИК.

Итак, необходим переход к "модульному" мышлению. Любой микроконтроллер можно уподобить детскому конструктору, в состав которого входит множество всяких предметов, манипулируя с которыми, можно получить тот или иной конечный "продукт". Давайте с ними разберемся и "разложим все по полочкам". В качестве примера я буду использовать один из самых распространенных PIC контроллеров PIC16F84A. Он является как бы "проматерью" более сложных ПИКов, содержит минимальный "набор" модулей и как нельзя лучше подходит для первичного "въезда в м/контроллеры".

Энергонезависимая память.

Начнем с энергонезависимой памяти (память программ и память данных).

Информация, заложенная в энергонезависимую память, сохраняется при выключении питания, и поэтому именно в нее записывается программа.

То "место" энергонезависимой памяти, куда записывается программа, называется памятью программ. Объем памяти программ может быть различен. Для PIC16F84A, он составляет 1024 слова. Это означает, что он предназначен для работы с программами, объем которых не превышает 111024 слов.

Слово памяти программ не равно одному байту (8 бит), а больше его (14 бит). Отдельная команда, которую ПИК будет в дальнейшем выполнять, занимает одно слово в памяти программ. В зависимости от названия этой команды в ассемблере, слово принимает то или иное числовое значение в машинном коде. После записи в ПИК "прошивки" программы, слова памяти программ (машинные коды) как бы "превращаются" в команды, которые располагаются, в памяти программ, в том же порядке, в котором они следуют в исходном тексте программы, написанном на языке ассемблер, и в том же порядке им присваиваются адреса, при обращении к которым, та или иная команда "извлекается" из памяти программ для ее выполнения. Последовательность же их выполнения определяется логикой программы. Это означает то, что выполнение команд может происходить не в порядке последовательного возрастания их адресов, с шагом в одну позицию (так называемый инкремент), а "скачком". Дело в том, что только уж самые простейшие программы, в пределах одного их полного цикла, обходятся без этих "скачков", называемых переходами, и выполняются строго последовательно. В остальных же случаях, так называемая (мной) "рабочая точка программы" "мечется по тексту программы как угорелая" (как раз благодаря этим самым переходам).

Термин "рабочая точка программы" - моя "самодеятельность". В свое время, я был очень сильно удивлен отсутствием чего-то подобного в информации, связанной с объяснением работы программ. Казалось бы, чего проще, по аналогии, например, с рабочей точкой транзистора, сделать более комфортным "въезд в механику" работы программ? Так нет же, как будто специально, придумываются такие "головокружительные заменители", причем, в различных случаях, разные, что запутаться в этом очень просто. Итак, рабочую точку программы можно представить себе в виде некоего "шарика от пинг-понга", который "скачет" по командам текста программы в соответствии с алгоритмом (логикой) исполнения программы. На какую команду "шарик скакнул", та команда и исполняется. После этого он "перескакивает" на другую команду, она исполняется, и т.д. Эти "скачки" происходят непрерывно и в течение всего времени включения питания устройства (исполнения программы).

Любая более-менее сложная программа разбивается на части, которые выполняют отдельные функции (своего рода программки в программе) и которые называются подпрограммами. Атрибут любой подпрограммы - функциональная законченность производимых в ней действий.

По сути своей, эта "выдумка" введена в программирование для удобства реализации принципа "разделяй и властвуй": "врага" ведь гораздо легче "разгромить по частям, чем в общей массе". Да и порядка больше.

Безусловные переходы (переходы без условия) между подпрограммами (если они последовательно не переходят одна в другую), осуществляются при помощи команд безусловных переходов, в которых обязательно указывается адрес команды в памяти программ (косвенно - в виде названия подпрограммы или метки), на которую нужно перейти. Существуют также переходы с условием (условные переходы), то есть, с задействованием так называемого стека. Более подробно о переходах я расскажу позднее. Адреса команд определяются счетчиком команд (он называется PC). То есть, каждому состоянию счетчика команд соответствует одна из команд программы. Если команда простая, то счетчик просто инкрементируется (последовательно выполняется следующая команда), а если команда сложная (например, команда перехода или возврата), то счетчик команд изменяет свое состояние "скачком", активируя соответствующую команду.

Примечание: инкремент - увеличение на единицу величины числа, с которым производится эта операция, а декремент - уменьшение на единицу (так называемые комплиментарные операции). В простейшем случае, то есть в случае отсутствия в программе переходов, счетчик команд PC, начиная с команды "старта" (нулевой адрес), многократно инкрементируется, 12 последовательно активизируя все команды в памяти программ. Это означает, что в большинстве случаев, за каждый так называемый машинный цикл (такт работы программы: для ПИКов он равен четырем периодам тактового генератора) работы ПИКа, происходит исполнение одной команды. Есть и команды исполнение которых происходит за 2 машинных цикла (м.ц.), но их меньше. Команд, которые исполняются за 3 м.ц. и более нет. Таким вот образом, на большинстве участков программы (я их называю "линейными участками"), последовательно и перебираются адреса в памяти программ (команды последовательно исполняются).

В более сложных программах, с большим количеством условных и безусловных переходов, работу счетчика команд PC можно охарактеризовать фразой "Фигаро здесь, Фигаро там". 1 машинный цикл (м.ц.) равен 4-м периодам тактового генератора ПИКа. Следовательно, при использовании кварца на 4 Мгц., 1 м.ц.=1 мкс. Выполнение программы, в рабочем режиме (кроме работы в режиме пониженного энергопотребления SLEEP), никогда не останавливается, то есть, за каждый машинный цикл (или за 2, если команда исполняется за 2 м.ц.) должно выполняться какое-либо действие (команда). Тактовый генератор, формирующий машинные циклы, работает постоянно. Если его работу прервать, то исполнение программы прекратится.

Может сложиться ложное представление о том, что работу программы можно на какое-то время остановить, используя одну или несколько команд – "пустышек", не производящих полезных действий (есть такая команда NOP). Это представление не верно, так как в этом случае, речь идет только о задержке выполнения следующих команд, а не об остановке исполнения программы. Программа исполняется и в этом случае, так как "пустышка" есть та же самая команда программы, только не производящая никаких действий (короткая задержка). Если же нужно задержать выполнение каких-либо последующих команд на относительно длительное время, то применяются специальные, циклические подпрограммы задержек, о которых я расскажу позднее. Даже тогда, когда программа "зависает" ("глюк"), она исполняется, просто только не так, как нужно. Остановить (в буквальном смысле этого слова) исполнение программы можно только прекратив работу тактового генератора. Это происходит при переходе в режим пониженного энергопотребления (SLEEP), который используется в работе достаточно специфических устройств. Например, пультов дистанционного управления (и т.д.).

Отсюда следует вывод: программы, не использующие режим SLEEP (а таких - большинство), для обеспечения непрерывного выполнения команд программы, обязательно должны быть циклическими, то есть, иметь так называемый полный цикл программы, причем, многократно повторяющийся в течение всего времени включения питания. Проще говоря, рабочая точка программы должна непрерывно (не останавливаясь) "мотать кольца" полного цикла программы (непрерывно переходить с одного "кольца" на другое).

Общие выводы:

1. Команды программы "лежат" в памяти программ в порядке расположения команд в тексте программы.

2. Адреса этих команд находятся в счетчике команд PC и каждому адресу соответствует одна из команд программы.

3. Команда активируется (исполняется), если в счетчике команд находится ее адрес.

4. Активация команд происходит либо последовательно (на "линейном" участке программы), либо с переходом ("скачком") на другую команду (при выполнении команд переходов), с которой может начинаться как подпрограмма (переход на исполнение подпрограммы), так и группа команд, выделенная меткой (переход на исполнение группы команд, которой не присвоен "статус" подпрограммы).

5. Выполнение команд программы никогда не останавливается (за исключением режима SLEEP), и поэтому программа должна быть циклической.

Кроме памяти программ, PIC16F84A имеет энергонезависимую память данных (EEPROM память данных). Она предназначена для сохранения данных, имеющих место быть на момент выключения питания устройства, в целях их использования в дальнейшем (после следующего включения питания). Так же, как и память программ, память данных состоит из ячеек, в которых "лежат" слова. Слово памяти данных равно одному байту (8 бит). В PIC16F84A, объем памяти данных составляет 64 байта. Байты, хранящиеся в памяти данных, предназначены для их считывания в стандартные 8-битные регистры, речь о которых пойдет далее. Данные из этих регистров могут быть записаны в EEPROM память данных, то есть, может быть организован обмен данными между памятью данных и регистрами. Например, именно EEPROM память данных я использовал в своем частотомере для сохранения последних, перед выключением питания, настроек. Она же используется и для установки значений промежуточной частоты. Во многих программах, память данных вообще не используется, но это "вещь" исключительно полезная, и далее я расскажу о ней подробнее.

|

|

|

Развитие сети Internet обострило и в очередной раз выявило проблемы, возникающие при безопасном подключении к Internet корпоративной сети. Связано это в первую очередь с тем, что сеть Internet разрабатывалась как открытая, предназначенная для всех, система. Вопросам безопасности при проектировании стека протоколов TCP/IP, являющихся основой Internet, уделялось очень мало внимания.

Для устранения проблем, связанных с безопасностью было разработано много различных решений, самым известным и распространенным из которых является применение межсетевых экранов (firewall). Их использование - это первый шаг, который должна сделать любая организация, подключающая свою корпоративную сеть к Internet. Первый, но далеко не последний. Одним межсетевым экраном для построения надежного и защищенного соединения с Internet не обойтись. Необходимо реализовать целый ряд технических и организационных мер, чтобы обеспечить приемлемый уровень защищенности корпоративных ресурсов от несанкционированного доступа.

Межсетевые экраны реализуют механизмы контроля доступа из внешней сети к внутренней путем фильтрации всего входящего и исходящего трафика, пропуская только авторизованные данные. Все межсетевые экраны функционируют на основе информации, получаемой от различных уровней эталонной модели ISO/OSI, и чем выше уровень OSI, на основе которого построен межсетевой экран, тем выше уровень защиты, им обеспечиваемый. Существует три основных типа межсетевых экранов - пакетный фильтр (packet filtering), шлюз на сеансовом уровне (circuit-level gateway) и шлюз на прикладном уровне (application-level gateway). Очень немногие существующие межсетевые экраны могут быть однозначно отнесены к одному из названных типов. Как правило, МСЭ совмещает в себе функции двух или трех типов. Кроме того, недавно появилась новая технология построения межсетевых экранов, объединяющая в себе положительные свойства всех трех вышеназванных типов. Эта технология была названа Stateful Inspection. И в настоящий момент практически все предлагаемые на рынке межсетевые экраны анонсируются, как относящиеся к этой категории (Stateful Inspection Firewall).

На российском рынке средств защиты информации сейчас сложилась такая ситуация, что многие поставщики межсетевых экранов (МСЭ), предлагая свой продукт, утверждают, что он один решит все проблемы заказчика, обеспечив надежную защиту всех ресурсов корпоративной сети. Однако, это не так. И не потому что предлагаемый межсетевой экран не обеспечивает необходимых защитных механизмов (правильный выбор межсетевого экрана - это тема отдельной статьи), а потому что самой технологии присущи определенные недостатки.

В данной статье я не буду говорить о достоинствах названных типов межсетевых экранов (этому посвящено немало публикаций), а основное внимание уделю недостаткам, присущим всей технологии в целом.

Отсутствие защиты от авторизованных пользователей

Наиболее очевидный недостаток межсетевых экранов - невозможность защиты от пользователей, знающих идентификатор и пароль для доступа в защищаемый сегмент корпоративной сети. Межсетевой экран может ограничить доступ посторонних лиц к ресурсам, но он не может запретить авторизованному пользователю скопировать ценную информацию или изменить какие-либо параметры финансовых документов, к которым этот пользователь имеет доступ. А по статистике не менее 70% всех угроз безопасности исходит со стороны сотрудников организации. Поэтому, даже если межсетевой экран защитит от внешних нарушителей, то останутся нарушители внутренние, неподвластные МСЭ.

Для устранения этого недостатка нужны новые подходы и технологии. Например, использование систем обнаружения атак (intrusion detection systems). Данные средства, ярким примером которых является система RealSecure, обнаруживают и блокируют несанкционированную деятельность в сети независимо от того, кто ее реализует - авторизованный пользователь (в т.ч. и администратор) или злоумышленник. Такие средства могут работать как самостоятельно, так и совместно с межсетевым экраном. Например, система RealSecure обладает возможностью автоматической реконфигурации межсетевого экрана CheckPoint Firewall-1 путем изменения правил, запрещая тем самым доступ к ресурсам корпоративной сети с атакуемого узла.

Отсутствие защиты новых сетевых сервисов

Вторым недостатком межсетевых экранов можно назвать невозможность защиты новых сетевых сервисов. Как правило, МСЭ разграничивают доступ по широко распространенным протоколам, таким как HTTP, Telnet, SMTP, FTP и ряд других. Реализуется это при помощи при помощи механизма "посредников" (proxy), обеспечивающих контроль трафика, передаваемого по этим протоколам или при помощи указанных сервисов. И хотя число таких "посредников" достаточно велико (например, для МСЭ CyberGuard Firewall их реализовано более двухсот), они существуют не для всех новых протоколов и сервисов. И хотя эта проблема не столь остра (многие пользователи используют не более десятка протоколов и сервисов), иногда она создает определенные неудобства.

Многие производители межсетевых экранов пытаются решить указанную проблему, но удается это далеко не всем. Некоторые производители создают proxy для новых протоколов и сервисов, но всегда существует временной интервал от нескольких дней до нескольких месяцев между появлением протокола и соответствующего ему proxy. Другие разработчики межсетевых экранов предлагают средства для написания своих proxy (например, компания CyberGuard Corporation поставляет вместе со своим МСЭ подсистему ProxyWriter позволяющую создавать proxy для специфичных или новых протоколов и сервисов). В этом случае необходима высокая квалификация и время для написания эффективного proxy, учитывающего специфику нового сервиса и протокола. Аналогичная возможность существует и у межсетевого экрана CheckPoint Firewall-1, который включает в себя мощный язык INSPECT, позволяющий описывать различные правила фильтрации трафика.

Ограничение функциональности сетевых сервисов

Некоторые корпоративные сети используют топологию, которая трудно "уживается" с межсетевым экраном, или используют некоторые сервисы (например, NFS) таким образом, что применение МСЭ требует существенной перестройки всей сетевой инфраструктуры. В такой ситуации относительные затраты на приобретение и настройку межсетевого экрана могут быть сравнимы с ущербом, связанным с отсутствием МСЭ.

Решить данную проблему можно только путем правильного проектирования топологии сети на начальном этапе создания корпоративной информационной системы. Это позволит не только снизить последующие материальные затраты на приобретение средств защиты информации, но и эффективно встроить межсетевые экраны в существующую технологию обработки информации.

Если сеть уже спроектирована и функционирует, то, возможно, стоит подумать о применении вместо межсетевого экрана какого-либо другого решения, например, системы обнаружения атак.

Потенциальная опасность обхода межсетевого экрана

Межсетевые экраны не могут защитить ресурсы корпоративной сети в случае неконтролируемого использования в ней модемов. Доступ в сеть через модем по протоколам SLIP или PPP в обход межсетевого экрана делает сеть практически незащищенной. Достаточно распространена ситуация, когда сотрудники какой-либо организации, находясь дома, при помощи программ удаленного доступа типа pcAnywhere или по протоколу Telnet обращаются к данным или программам на своем рабочем компьютере или через него получают доступ в Internet. Говорить о безопасности в такой ситуации просто не приходится, даже в случае эффективной настройки межсетевого экрана.

Для решения этой задачи необходимо строго контролировать все имеющиеся в корпоративной сети модемы и программное обеспечение удаленного доступа. Для этих целей возможно применение как организационных, так и технических мер. Например, использование систем разграничения доступа, в т.ч. и к COM-портам (например, Secret Net) или систем анализа защищенности (например, Internet Scanner и System Scanner). Правильно разработанная политика безопасности обеспечит дополнительный уровень защиты корпоративной сети, установит ответственность за нарушение правил работы в Internet и т.п. Кроме того, должным образом сформированная политика безопасности позволит снизить вероятность несанкционированного использования модемов и иных устройств и программ для осуществления удаленного доступа.

Потенциально опасные возможности

Новые возможности, которые появились недавно, и которые облегчают жизнь пользователям Internet, разрабатывались практически без учета требований безопасности. Например, WWW, Java, ActiveX и другие сервисы, ориентированные на работу с данными. Они являются потенциально опасными, так как могут содержать в себе враждебные инструкции, нарушающие установленную политику безопасности. И если операции по протоколу HTTP могут достаточно эффективно контролироваться межсетевым экраном, то защиты от "мобильного" кода Java и ActiveX практически нет. Доступ такого кода в защищаемую сеть либо полностью разрешается, либо полностью запрещается. И, несмотря на заявления разработчиков межсетевых экранов о контроле апплетов Java, сценариев JavaScript и т.п., на самом деле враждебный код может попасть в защищаемую зону даже в случае полного их блокирования в настройках межсетевого экрана.

Защита от таких полезных, но потенциально опасных возможностей должна решаться в каждом конкретном случае по-своему. Можно проанализировать необходимость использования новой возможности и совсем отказаться от нее; а можно использовать специализированные защитные средства, например, систему SurfinShield компании Finjan или SafeGate компании Security-7 Software, обеспечивающие безопасность сети от враждебного "мобильного" кода.

Вирусы и атаки

Практически ни один межсетевой экран не имеет встроенных механизмов защиты от вирусов и, в общем случае, от атак. Как правило, эта возможность реализуется путем присоединения к МСЭ дополнительных модулей или программ третьих разработчиков (например, система антивирусной защиты ViruSafe для МСЭ CyberGuard Firewall или система обнаружения атак RealSecure для МСЭ CheckPoint Firewall-1). Использование нестандартных архиваторов или форматов передаваемых данных, а также шифрование трафика, сводит всю антивирусную защиту "на нет". Как можно защититься от вирусов или атак, если они проходят через межсетевой экран в зашифрованном виде и расшифровываются только на оконечных устройствах клиентов?

В таком случае лучше перестраховаться и запретить прохождение через межсетевой экран данных в неизвестном формате. Для контроля содержимого зашифрованных данных в настоящий момент ничего предложить нельзя. В этом случае остается надеяться, что защита от вирусов и атак осуществляется на оконечных устройствах. Например, при помощи системных агентов системы RealSecure.

Снижение производительности

Несмотря на то, что подсоединение к сетям общего пользования или выход из корпоративной сети осуществляется по низкоскоростным каналам (как правило, при помощи dialup-доступа на скорости до 56 Кбит или использование выделенных линий до 256 Кбит), встречаются варианты подключения по каналам с пропускной способностью в несколько сотен мегабит и выше (ATM, T1, E3 и т.п.). В таких случаях межсетевые экраны являются самым узким местом сети, снижая ее пропускную способность. В некоторых случаях приходится анализировать не только заголовок (как это делают пакетные фильтры), но и содержание каждого пакета ("proxy"), а это существенно снижает производительность межсетевого экрана. Для сетей с напряженным трафиком использование межсетевых экранов становится нецелесообразным.

В таких случаях на первое место надо ставить обнаружение атак и реагирование на них, а блокировать трафик необходимо только в случае возникновения непосредственной угрозы. Тем более что некоторые средства обнаружения атак (например, RealSecure) содержат возможность автоматической реконфигурации межсетевых экранов.

Компромисс между типами межсетевых экранов - более высокая гибкость в пакетных фильтрах против большей степени защищенности и отличной управляемости в шлюзах прикладного уровня. Хотя на первый взгляд кажется, что пакетные фильтры должны быть быстрее, потому что они проще и обрабатывают только заголовки пакетов, не затрагивая их содержимое, это не всегда является истиной. Многие межсетевые экраны, построенные на основе прикладного шлюза, показывают более высокие скоростные характеристики, чем маршрутизаторы, и представляют собой лучший выбор для управления доступом при Ethernet-скоростях (10 Мбит/сек).

Отсутствие контроля своей конфигурации

Даже если все описанные выше проблемы решены, остается опасность, что межсетевой экран неправильно сконфигурирован. Приходится сталкиваться с ситуацией, когда приобретается межсетевой экран, первоначальная конфигурация которого осуществляется специалистами поставщика и тем самым, как правило, обеспечивается высокий уровень защищенности корпоративных ресурсов. Однако, с течением времени, ситуация меняется, - сотрудники хотят получить доступ к новым ресурсам Internet, работать с новым сервисами (RealAudio, VDOLive и т.п.) и т.п. Таким образом, постепенно защита, реализуемая межсетевым экраном, становится дырявой как решето, и огромное число правил, добавленных администратором, сводятся к одному: "разрешено все и всем".

В этом случае помогут средства анализа защищенности. Средства анализа защищенности могут тестировать межсетевой экран как на сетевом уровне (например, подверженность атакам типа "отказ в обслуживании"), так и на уровне операционной системы (например, права доступа к конфигурационным файлам межсетевого экрана). Кроме того, при сканировании возможна реализация атак типа "подбор пароля", позволяющие обнаружить "слабые" пароли или пароли, установленные производителем по умолчанию. К средствам, проводящим такие проверки, можно отнести, например, систему Internet Scanner американской компании Internet Security Systems (ISS).

Заключение

Ознакомившись с описанными проблемами, многие могут сделать вывод, что межсетевые экраны не могут обеспечить защиту корпоративной сети от несанкционированного вмешательства. Это не так. Межсетевые экраны являются необходимым, но явно недостаточным средством обеспечения информационной безопасности. Они обеспечивают лишь первую линию обороны. Не стоит покупать межсетевой экран только потому, что он признан лучшим по результатам независимых испытаний. При выборе и приобретении межсетевых экранов необходимо тщательно все продумать и проанализировать. В некоторых случаях достаточно установить простейший пакетный фильтр, свободно распространяемый в сети Internet или поставляемый вместе с операционной системой, например squid. В других случаях межсетевой экран необходим, но применять его надо совместно с другими средствами обеспечения информационной безопасности.

|

|

|

Сегодня все более актуальной становится проблема перегруженности кабельной канализации, решить которую можно с помощью микротраншейной прокладки волоконно-оптических кабелей. Совершенствование телекоммуникационного оборудования позволяетзначительно сокращать площадь, занимаемую станционным оборудованием, при этом многократно наращивая мощность.

В отношении линейных сооружений такие тенденции, к сожалению, практически не наблюдаются. Развитие сетей операторов связи, а также ведомственных сетей приводит к тому, что существующая кабельная канализация оказывается перегруженной, и дополнительная прокладка кабелей невозможна. Кроме того, следует учитывать, что волоконно-оптические кабели необходимо прокладывать в свободных каналах кабельной канализации, в которые впоследствии могут быть проложены другие волоконно-оптические кабели. В канале кабельной канализации, занятом кабелем с металлическими проводниками, допускается совместная прокладка волоконно-оптических кабелей только в защитной полиэтиленовой трубке. Однако часто в каналах отсутствует место для прокладки кабелей в полиэтиленовых трубках. В такой ситуации приходится выполнять докладку каналов кабельной канализации, а это весьма дорогостоящая процедура. Чаще всего возникает необходимость докладки каналов в центральных районах, и без того перенасыщенных подземными коммуникациями (это, как правило, районы с высокой деловой активностью).

Надо отметить, что разрытие влечет за собой многочисленные неудобства: создает препятствия передвижению транспорта и пешеходов, ухудшает внешний вид улиц. В местах пересечений с коммуникациями сторонних организаций необходимо привлекать представителей этих организаций. Работы часто приходится проводить в сжатые сроки, в том числе и в ночное время. Для движения пешеходов через зоны разрытий устраиваются временные переходы с ограждениями, в темное время суток предусматривается освещение. Кроме того, по окончании работ проводятся ре-культивационные мероприятия, а также восстановление покрытия дорожного полотна (асфальтирование, укладка плитки и пр.). Действующие инструкции рекомендуют проводить ручным способом работы по рытью траншей и котлованов в стесненных городских условиях. Это создает дополнительные проблемы, особенно в зимний период. Городские власти с неохотой позволяют осуществлять разрытия в центральных районах города. Таким образом, есть целый комплекс проблем, препятствующих развитию проводных сетей в районах, где они более всего необходимы. Поиск путей решения этих проблем заставляет обратиться к опыту зарубежных партнеров. Одним из эффективных методов является применение микротраншейной прокладки волоконно-оптических кабелей.

Механизмы микротраншейной прокладки

Методика микротраншейной прокладки основана на использовании специализированных механизмов. Они представляют собой фрезу на шасси трактора для снятия дорожного покрытия и устройство для удаления пыли, песка, гравия и других мелких фракций. Эти механизмы могут быть совмещены в один или же, наоборот, разделены, соответственно распределяя технологическую операцию подготовки траншеи к инсталляции кабеля на два этапа – вскрытия асфальта и очистки микротраншеи. В качестве устройства очистки может применяться компрессор, а также вакуумный или водяной насос. Соответственно, посторонние частицы выдуваются воздушным потоком, отсасываются или же вымываются водяным потоком, который подается под напором.

Как правило, прокладка кабеля в грунт осуществляется в траншею на глубину 1,2 м (кроме скальных и прочих плотных грунтов IV и выше категории) согласно действующим нормам. Такая глубина считается достаточной для надежной защиты линейно-кабельных сооружений, эксплуатируемых вне помещений, от несанкционированного доступа и влияния факторов окружающей среды. В городских условиях для упорядочивания коммуникаций строится кабельная канализация, которая обеспечивает дополнительную защиту линейно-кабельных сооружений.

Различными разработчиками волоконно-оптических кабелей предлагаются разные варианты технологии прокладки кабеля в микротраншею. Эти варианты имеют общую технологическую операцию – заглубление. Идея микротраншейной технологии заключается в том, чтобы при значительном сокращении земляных работ обеспечить надежную защиту кабелей. Дополнительной защитой от наиболее вероятного внешнего механического и температурного воздействия служит само дорожное полотно.

Схема функциональных устройств при прокладке оптического кабеля в микротраншею

Схема функциональных устройств при прокладке оптического кабеля в микротраншею

Существуют технологии прокладки волоконно-оптических кабелей специальной конструкции непосредственно в микротраншею, а также прокладка специальных каналов для последующей инсталляции в них волоконно-оптических кабелей.

Прокладка волоконно-оптических кабелей непосредственно в грунт

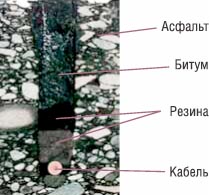

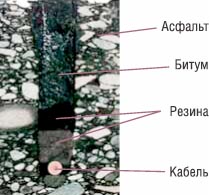

С помощью специализированных механизмов в полотне дороги проделывается микротраншея шириной до 15 мм и глубиной от 40 до 100 мм, в которую укладывается специализированный волоконно-оптический кабель. Проложенный кабель накрывается жгутом из пористой резины, диаметр жгута подобран таким образом, чтобы он плотно укладывался в траншею и служил распоркой. После этого траншея заливается битумом.

Кабель, предназначенный для такого способа инсталляции, представляет собой конструкцию monotube и состоит из одного металлического модуля, выполненного из медного сплава, внутри которого содержатся оптические волокна. Внутреннее пространство модуля с волокнами заполняется гидрофобным компаундом. Внешний диаметр модуля составляет 5 мм. Модуль содержит пучки оптических волокон. Для идентификации оптические волокна в одном пучке имеют различную окраску, а каждый пучок имеет обмотку из цветных синтетических нитей. Количество оптических волокон в пучке – до 12 штук. Кабель может содержать до 5 пучков оптических волокон. Таким образом, количество оптических волокон в кабеле может достигать шестидесяти. Снаружи кабель покрыт защитной полиэтиленовой оболочкой. Наружный диаметр кабеля составляет 7 мм, вес – порядка 110 кг/км.

Волоконно-оптический кабель для микротраншейной прокладки

Волоконно-оптический кабель для микротраншейной прокладки

Такая конструкция волоконно-оптического кабеля обеспечивает высокую устойчивость к температурным колебаниям и механическим воздействиям. Допустимое усилие на разрыв составляет 1 кН. Допустимый радиус изгиба при прокладке – 70 мм. Диапазон рабочих температур – от -40 до+70°С.

Следует заметить, что, как и в случае с другими волоконно-оптическими кабелями, инсталляционные работы должны проводиться при температуре окружающей среды не ниже -5°С.

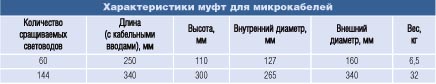

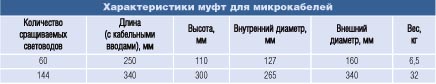

Для сращивания строительных длин волоконно-оптического кабеля разработаны специальные муфты, предназначенные для установки на поверхности грунта таким образом, чтобы люк муфты оказывался на одном уровне с дорожным покрытием. Это муфты проходного типа. Корпус круглой формы выполнен из нержавеющей стали и рассчитан на сращивание до двух строительных длин кабеля, то есть имеет 4 кабельных ввода. Существуют модификации муфт для сращивания волоконно-оптических кабелей различной емкости. Корпус муфты имеет круглую форму, диаметр рассчитан таким образом, чтобы обеспечить возможность выкладки технологического запаса оптических волокон внутри корпуса муфты.

Кабельные вводы располагаются в нижней части корпуса муфты, герметизируются механически путем обжима патрубка муфты вокруг металлического модуля кабеля с помощью обжимного инструмента. Затем место стыка защитной полиэтиленовой оболочки кабеля и кабельного ввода муфты может быть дополнительно защищено термоусаживаемой трубкой для предотвращения проникновения влаги под оболочку. Такой способ герметизации обеспечивает надежную долговременную защиту муфты от проникновения влаги.

Микротраншейная прокладка кабельных каналов

Способ подготовки микротраншеи для инсталляции аналогичен способу прокладки кабеля непосредственно в грунт, за исключением размеров микротраншеи. Для прокладки каналов проделывается микротраншея шириной 100 мм и глубиной порядка 250 мм. В нее прокладывается 1–2 канала, содержащих до 7 субканалов для прокладки кабелей: один центральный и 7 периферийных. Внутренний диаметр каналов составляет 10 мм. После укладки каналов микротраншея заливается легким бетоном, а затем восстанавливается асфальтовое покрытие. Для расположения муфт и технологического запаса волоконно-оптического кабеля устраиваются специальные микроколодцы, представляющие собой пластиковые или металлические короба, заглубленные в грунт и вмурованные в асфальт. Горловина микроколодца закрывается крышкой или люком с замком, препятствующим несанкционированному доступу. Ввод каналов с кабелями осуществляется через стенки с последующей герметизацией места ввода. Муфта закрепляется на стенке микроколодца, а технологический запас кабеля выкладывается в форме восьмерки. За счет небольшого внешнего диаметра кабеля минимально допустимый радиус изгиба кабеля – около 150 мм.

Сечение микротраншей с проложенным кабелем

Сечение микротраншей с проложенным кабелем

Строительство традиционных смотровых устройств кабельной канализации предусматривает значительный объем земляных работ, включающих в себя рытье котлована, вывоз излишков грунта, трамбовку грунта на дне котлована во избежание проседания под весом железобетонной конструкции. При строительстве необходима также техника для разгрузки железобетонных элементов колодца.

Поскольку микроколодцы располагаются на поверхности грунта, а их размеры и вес гораздо меньше стандартных смотровых устройств кабельной канализации, необходимы значительно меньшие затраты на их строительство. В первую очередь это достигается за счет значительного сокращения объемов земляных работ, а также за счет уменьшения трудозатрат.

Для данной методики разработаны специальные микрокабели, представляющие собой типичные кабели конструкции loose tube, но с оптическими модулями уменьшенного диаметра. Благодаря использованию таких технологических решений и совершенствованию материалов кабеля удалось уменьшить наружный диаметр кабеля до 7,2 мм без снижения механической прочности, то есть устойчивости к растягивающим и раздавливающим усилиям, к удару, кручению, изгибу, а также к температурным колебаниям. Такой кабель содержит до 6 оптических модулей, в каждом из которых может быть до 12 оптических волокон. Таким образом, общее количество оптических волокон в кабеле может достигать 72. Выпускаются также модификации этих кабелей, содержащие 8 и 12 оптических модулей и, соответственно, 96 и 144 оптических волокна.

Поскольку основная масса подземных коммуникаций располагается в канализациях и коллекторах, которые находятся на глубине не менее 1 м, а глубина микротраншеи значительно меньше, существенно снижается вероятность повреждения сторонних коммуникаций в процессе инсталляции. Упрощается также процесс согласования строительных работ на этапе проектирования.

При использовании стандартных методик строительства кабельной канализации скорость инсталляции составляет до 300 м в день. Использование микротраншейной технологии позволяет увеличить скорость строительства до нескольких километров в день, без учета времени на строительство смотровых устройств, где преимущества этого метода еще более очевидны.

В результате инсталляции одного канала можно получить кабельную канализацию, готовую для прокладки волоконно-оптических кабелей емкостью до полутысячи оптических волокон.

Перспективы

Широкие перспективы применения микротраншейной технологии прокладки волоконно-оптических кабелей обусловлены отсутствием необходимости приобретения дополнительного дорогостоящего оборудования и привлечения зарубежных специалистов для его наладки и обучения персонала. Необходимое для реализации этого метода дорожно-строительное оборудование имеется в наличии в учреждениях, занимающихся эксплуатацией дорог. Достоинством этой технологии прокладки является отсутствие необходимости длительных перерывов движения транспорта. В случае проведения работ на улицах с незначительным транспортным потоком движение вообще можно не перекрывать даже в случае поперечного пересечения.

В заключение необходимо отметить, что микротраншейная технология прокладки волоконно-оптических кабелей намного дешевле традиционных способов строительства кабельной канализации. Применение этой методики позво-ляет значительно сократить трудозатраты и время на проведение строительных работ, а также повысить эффективность труда с помощью механизации. Широкое внедрение микротраншейной технологии на практике позволит интенсифицировать развитие межстанционной сети в мегаполисах и тем самым улучшить качество обслуживания клиентов.

|

|

Внимание! Если у вас не получилось найти нужную информацию, используйте рубрикатор или воспользуйтесь поиском

.

книги по программированию исходники компоненты шаблоны сайтов C++ PHP Delphi скачать

|

|